Come ci eravamo lasciati nel canto precedente? Con un peto. Un sordido, triviale, bestialissimo peto. Certo i “culi” che suonano come “trombette” non sono materia da poema sacro. Ma con questi diavoli cialtroni siamo tornati in pieno registro comico, ed in fondo, pur sempre di Commedia stiamo parlando. E commedia infernale. Sarabanda indiavolata!

Ci eravamo lasciati con un peto. Come riprendiamo questo secondo canto dedicato al girone dei Barattieri?

Io vidi già cavalier muover campo,

e cominciare stormo e far lor mostra,

e talvolta partir per loro scampo;

corridor vidi per la terra vostra,

o Aretini, e vidi gir gualdane,

fedir torneamenti e correr giostra;

quando con trombe, e quando con campane,

con tamburi e con cenni di castella,

e con cose nostrali e con istrane;

né già con sì diversa cennamella

cavalier vidi muover né pedoni,

né nave a segno di terra o di stella.

Inizio solenne, marziale. Tutta un’altra musica. Abbiamo cavalieri, giostre, tamburi, campane. Sembra quasi un sonetto. Un plazer, uno di quei componimenti tanto cari ai trovatori. Ma si tratta di un altro tiro birbone dell’auctor che – incredibilmente – diventa burlone. Ci fa credere che stia elevando il tono e invece ritorna proprio a parlare di quel peto, di quell’endecasillabo malfamato. Ci illude e delude.

Il poeta ci sta dicendo che di strumenti musicali ne ha sentiti tanti (o meglio, lui ne ha visti tanti), ma una “cennamella”, diciamo una cornamusa, così bizzarra lui non l’ha mai vista per dare il “la” a uomini per terra e per mare.

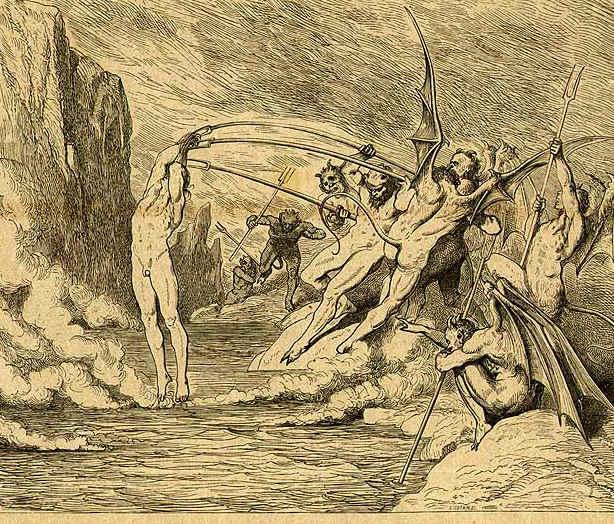

Continua la commedia dei diavoli e in questo canto avremo il loro trionfo e la loro caduta. Perché questi diavoli, diciamocelo, sono diavoli cialtroni, da “ridolini”, torte in faccia. Non sono diavoli fonte di orrore, ma fonte di spasso, lazzi e divertimento. Sono maschere da Commedia dell’Arte più che da trattato di demonologia medievale.

Piccola parentesi: nell’Inferno noi non abbiamo musica. Tutto è rumoristica. Abbiamo lamenti, gemiti, bestemmie, abbiamo rotolare di sassi, rimbombo di cascate, ribollio di laghi insanguinati, ma non ci è dato ascoltare musica. Di diversa natura saranno le melodie di Purgatorio e Paradiso.

Noi andavam con li diece demoni.

Ahi fiera compagnia! ma ne la chiesa

coi santi, e in taverna coi ghiottoni.

Parte il viaggio in compagnia dei dieci demoni. Dieci è numero divino, numero della perfezione e della trascendenza. Quindi questi dieci diavoli sono la parodia di una scorta celeste.

Pur a la pegola era la mia ’ntesa,

per veder de la bolgia ogne contegno

e de la gente ch’entro v’era incesa.

Come i dalfini, quando fanno segno

a’ marinar con l’arco de la schiena,

che s’argomentin di campar lor legno,

talor così, ad alleggiar la pena,

mostrav’alcun de’ peccatori il dosso

e nascondea in men che non balena.

E come a l’orlo de l’acqua d’un fosso

stanno i ranocchi pur col muso fuori,

sì che celano i piedi e l’altro grosso,

sì stavan d’ogne parte i peccatori;

ma come s’appressava Barbariccia,

così si ritraén sotto i bollori.

Procedono tra le anime brasate nella pece bollente. I dannati si muovono come delfini, sporgono con la schiena, ma appena si accorgono dei loro aguzzini subito si ricacciano sotto lo strato bituminoso.

Ma non sembrano solo delfini, quei delfini che la tradizione vuole offrano soccorso ai marinai, no, sembrano anche ranocchi con il muso a fior d’acqua. Vedremo che in questo canto i riferimenti zoologici saranno parecchi. E non riguarderanno solo le vittime, ma anche questi carnefici improbabili e cialtroni.

I’ vidi, e anco il cor me n’accapriccia,

uno aspettar così, com’elli ’ncontra

ch’una rana rimane e l’altra spiccia;

e Graffiacan, che li era più di contra,

li arruncigliò le ’mpegolate chiome

e trassel sù, che mi parve una lontra.

In questa brodaglia infernale appare un dannato (ora rana, ora lontra) che attira l’attenzione di uno dei demòni: Graffiacane. Il quale lo tiene in ammollo arpionato al suo uncino/forcone (ma quanto più bella è l’espressione “li arruncigliò le ‘mpegolate chiome”?)

I’ sapea già di tutti quanti ’l nome,

sì li notai quando fuorono eletti,

e poi ch’e’ si chiamaro, attesi come.

«O Rubicante, fa che tu li metti

li unghioni a dosso, sì che tu lo scuoi!»,

gridavan tutti insieme i maladetti.

I diavoli che avevamo visto nel canto precedente elencati, con tutto il crepitio dei loro nomi sonori, ora acquistano personalità. Diventano personaggi dello sketch che andremo a vedere. Graffiacane si rivolge a Rubicante. Tutti iniziano ad avere un ruolo in questa commedia nella Commedia. Dante, come spesso accade, è bramoso di poter conoscere la vittima e con l’intercessione di Virgilio riesce a fare la sua intervista:

«I’ fui del regno di Navarra nato.

Mia madre a servo d’un segnor mi puose,

che m’avea generato d’un ribaldo,

distruggitor di sé e di sue cose.

Poi fui famiglia del buon re Tebaldo:

quivi mi misi a far baratteria;

di ch’io rendo ragione in questo caldo».

I commenti attribuiscono a questo misterioso dannato il nome di Ciampolo di Navarra. Chi dice un giullare, chi un soldato. A noi interessa il ruolo che avrà questo barattiere in apparenza mite e onesto all’interno di quanto starà per accadere.

E Ciriatto, a cui di bocca uscia

d’ogne parte una sanna come a porco,

li fé sentir come l’una sdruscia.

Tra male gatte era venuto ’l sorco;

ma Barbariccia il chiuse con le braccia,

e disse: «State in là, mentr’io lo ’nforco».

Ciriatto “sannuto” cerca di fare scempio del corpo aereo del malcapitato, ma Barbariccia blocca tutto. Come dicevo, Dante è un regista abilissimo ad assegnare a ciascuno la propria parte. Continuano le domande. Ciampolo traccheggia. Rimugina. Pensa alla fuga. I diavoli, ovviamente, iniziano a spazientirsi.

E Libicocco «Troppo avem sofferto»,

disse; e preseli ’l braccio col runciglio,

sì che, stracciando, ne portò un lacerto.

Draghignazzo anco i volle dar di piglio

giuso a le gambe; onde ’l decurio loro

si volse intorno intorno con mal piglio.

Continuano le molestie. Lo strazio delle carni incorporee. Questi arlecchini del male continuano a darsi il cambio, come negli incontri di wrestling. Scalpitano. Da bravi teatranti ognuno freme per dire la sua battuta. Continua l’intervista.

Quand’elli un poco rappaciati fuoro,

a lui, ch’ancor mirava sua ferita,

domandò ’l duca mio sanza dimoro.

«Chi fu colui da cui mala partita

di’ che facesti per venire a proda?».

Ed ei rispuose: «Fu frate Gomita,

quel di Gallura, vasel d’ogne froda,

ch’ebbe i nemici di suo donno in mano,

e fé sì lor, che ciascun se ne loda.

Danar si tolse, e lasciolli di piano,

sì com’e’ dice; e ne li altri offici anche

barattier fu non picciol, ma sovrano.

Usa con esso donno Michel Zanche

di Logodoro; e a dir di Sardigna

le lingue lor non si sentono stanche.

Omè, vedete l’altro che digrigna:

i’ direi anche, ma i’ temo ch’ello

non s’apparecchi a grattarmi la tigna».

Qui vengono nominati barattieri come Frate Gomita, Michele Zanche, personaggi la cui azione malavitosa si eserciterà in Sardegna, personaggi che avranno per noi grande rilievo quando nel canto XXXIII dell’Inferno leggeremo la paradossale vicenda del Conte Ugolino.

E ’l gran proposto, vòlto a Farfarello

che stralunava li occhi per fedire,

disse: «Fatti ’n costà, malvagio uccello!».

«Se voi volete vedere o udire»,

ricominciò lo spaurato appresso

«Toschi o Lombardi, io ne farò venire;

ma stieno i Malebranche un poco in cesso,

sì ch’ei non teman de le lor vendette;

e io, seggendo in questo loco stesso,

per un ch’io son, ne farò venir sette

quand’io suffolerò, com’è nostro uso

di fare allor che fori alcun si mette».

I diavoli fanno i loro versi, stranulano li occhi. Farfarello diventa un uccellaccio del malaugurio. E qui Ciampolo tenta il suo bluff. In sostanza dice, io ve ne chiamerò altri. Anzi, il richiamo sarà un fischio, un suono di zufolo, (che ben si accoppia con il peto scoppiettante del precedente canto) ed altri accorreranno. Certo, per far questo, i diavoli un po’ si dovranno allontanare. Inizio un consiglio di guerra tra questi questurini aguzzini. Fidarsi o non fidarsi di un dannato nel regno frodolento delle Malebolge?

Cagnazzo a cotal motto levò ’l muso,

crollando ’l capo, e disse: «Odi malizia

ch’elli ha pensata per gittarsi giuso!».

Ond’ei, ch’avea lacciuoli a gran divizia,

rispuose: «Malizioso son io troppo,

quand’io procuro a’ mia maggior trestizia».

Alichin non si tenne e, di rintoppo

a li altri, disse a lui: «Se tu ti cali,

io non ti verrò dietro di gualoppo,

ma batterò sovra la pece l’ali.

Lascisi ’l collo, e sia la ripa scudo,

a veder se tu sol più di noi vali».

Che ci sia o meno malizia nelle intenzioni del navarrese? E qui c’è un fulmineo gioco di parole, la malizia che Cagnazzo intende come “inganno”, Ciampolo la rilancia come “malvagità”.

Uno dice, sarà mica malizioso (= ingannatore) costui? E l’altro risponde, sono proprio un malizioso (= un cattivone) a punire i miei colleghi di cella.

O tu che leggi, udirai nuovo ludo:

ciascun da l’altra costa li occhi volse;

quel prima, ch’a ciò fare era più crudo.

Lo Navarrese ben suo tempo colse;

fermò le piante a terra, e in un punto

saltò e dal proposto lor si sciolse.

E qui l’auctor si rivolge proprio a noi, in una dei suoi preziosissimi appelli al lettore. O tu che leggi, udirai nuovo ludo. Il contrasto è significativo. Dalla parola scritta del poema veniamo davvero balzati sulla scena di questo teatro di strada. Il ludo ci riporta al mondo delle giullarate. E qui Dante/banditore acchiappa la nostra attenzione. Ecco cos’era tutto questo. Un ludo, un gioco, uno scherzo, una gag teatrale. È il comico professionista, l’artista di strada, che ci svela il trucco. Si vanta dei suoi lazzi.

Come ci potevamo aspettare, Ciampolo spicca un balzo e si rituffa nella pece. Meglio il supplizio della pena che lo strazio di questi carcerieri animaleschi.

Irato Calcabrina de la buffa,

volando dietro li tenne, invaghito

che quei campasse per aver la zuffa;

e come ’l barattier fu disparito,

così volse li artigli al suo compagno,

e fu con lui sopra ’l fosso ghermito.

Ma l’altro fu bene sparvier grifagno

ad artigliar ben lui, e amendue

cadder nel mezzo del bogliente stagno.

Lo caldo sghermitor sùbito fue;

ma però di levarsi era neente,

sì avieno inviscate l’ali sue.

Barbariccia, con li altri suoi dolente,

quattro ne fé volar da l’altra costa

con tutt’i raffi, e assai prestamente

di qua, di là discesero a la posta;

porser li uncini verso li ’mpaniati,

ch’eran già cotti dentro da la crosta;

e noi lasciammo lor così ’mpacciati.

Il finale è davvero un finale da opera buffa. Andiamo di zuffe, caos, corpi che si scontrano, si invischiano, cadono giù. Il fuoco li brucia ma la pece li trattiene e avvilito Barbariccia con altri quattro deve utilizzare proprio quegli uncini usati per recare sofferenza, come strumento di salvezza. I carcerieri diventano alla stregua dei prigionieri. I carnefici diventano vittime.

E cosa fanno Dante e Virgilio? Se la danno a gambe.

Pingback: INF. XXIII– il canto delle false apparenze | NEL LABIRINTO DELLA COMMEDIA

Pingback: INF. XXIV -il canto sospeso | NEL LABIRINTO DELLA COMMEDIA

Pingback: INFERNO XXVI– il canto del disastro | NEL LABIRINTO DELLA COMMEDIA

Pingback: INF. XXIX– il canto del verme e della scimmia | NEL LABIRINTO DELLA COMMEDIA

Pingback: INF.XXX – il canto della logica infera | NEL LABIRINTO DELLA COMMEDIA

Pingback: INF. XXXIII – il canto della macchina infernale | NEL LABIRINTO DELLA COMMEDIA

Pingback: Voli sotterranei – ancora su Inf. XXVI | NEL LABIRINTO DELLA COMMEDIA

Pingback: DELFINI SALVIFICI – Ancora Inf. XXII | NEL LABIRINTO DELLA COMMEDIA

Pingback: “A proposito di Dante. Cento passi nella Commedia” di Simone Marchesi e Roberto Abbiati | NEL LABIRINTO DELLA COMMEDIA

Pingback: IL GABBO – nonsolocommedia | NEL LABIRINTO DELLA COMMEDIA